在如今这个信息爆炸的时代,天气预报软件已经悄然融入了我们的日常生活。它不再只是早晨起床后随意点开的一个小工具,而是我们安排工作、出行、甚至生活节奏的重要参考。尤其对于那些依赖天气做出决策的人群,比如农民、户外工作者、旅行者来说,天气预报软件的准确性显得尤为重要。一个错误的天气预测,可能会带来一系列的麻烦,甚至影响到安全和收入。

天气预报软件不仅仅是查看明天是否会下雨那么简单,它已经成为现代生活不可或缺的一部分。我们每天早上出门前会习惯性地打开手机里的天气App,看看今天是该穿厚点还是薄点,是否需要带伞,是否适合开车上班。旅行者会提前几天查看目的地的天气情况,决定行李清单;户外工作者则依赖天气数据安排作业时间,避免极端天气带来的风险;农民更需要准确的降水和温度预报,来决定播种和收割的时间。可以说,天气预报软件已经成为连接自然与人类行为的桥梁。

而在这个过程中,用户对天气预报准确性的依赖也变得越来越强。我们常常会因为一次错误的预报感到失望,比如预报说不会下雨,结果出门没多久就淋成了落汤鸡;或者预报说气温适宜,结果出门却热得喘不过气。这种体验让我们对天气软件的“靠谱”程度产生了更高的期待。毕竟,天气信息不仅影响我们的心情,还可能影响出行计划、工作效率,甚至是健康和安全。

那么,天气预报的准确率到底受哪些因素影响呢?首先,数据来源是关键。不同软件背后的数据提供商不同,有的来自国家气象局,有的来自国际气象组织,还有的是通过自有传感器网络收集。这些数据的质量和更新频率直接决定了预报的准确性。其次,算法模型也起着至关重要的作用。现代天气预报依赖复杂的数学模型进行模拟和预测,模型的先进程度、运算能力以及对局部天气的适应性都会影响最终结果。此外,地理位置的复杂性也会影响预报效果。比如山区、沿海、城市内部微气候的变化,都会让同一时间不同地点的天气差异巨大,这对软件的本地化预测能力提出了更高的要求。

因此,用户对天气预报软件的需求不仅仅是“知道明天天气”,而是希望获得“精准、及时、个性化”的服务。这种需求推动着天气预报软件不断升级,也促使我们去寻找那些真正值得信赖的高准确率产品。

当前市场上主流天气预报软件概览

说到天气预报软件,市面上的选择可以说是琳琅满目。从手机自带的天气应用,到各大平台推出的独立App,用户可以根据自己的需求挑选。比如像“墨迹天气”、“彩云天气”、“AccuWeather”、“The Weather Channel”、“Windy”这些名字,经常出现在各种推荐榜单上。它们各自有不同的特点,有的界面简洁直观,有的提供丰富的天气数据,还有的支持全球多个地区的实时天气查询。

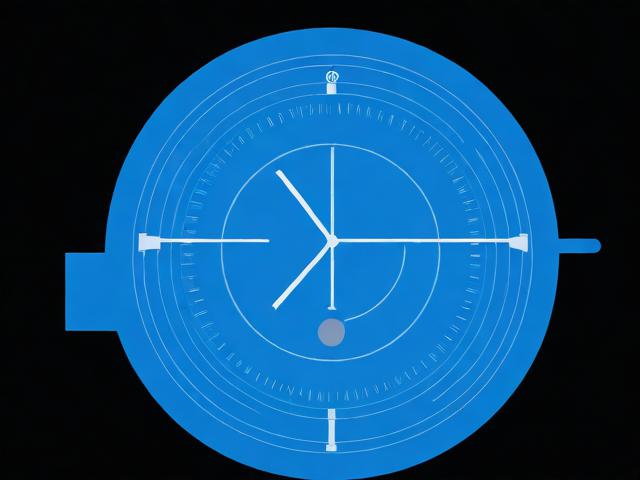

这些软件在功能上各有侧重,有的主打精准预报,有的强调个性化提醒,有的则在可视化图表上做足了功夫。比如“彩云天气”以短临预报见长,能提供未来两小时内降雨概率的分钟级预测;而“AccuWeather”则以高精度的小时级预报和极端天气预警闻名。国外用户更倾向于使用“The Weather Channel”或者“Windy”,后者还特别受到户外运动爱好者的青睐,因为它能展示风速、气压、降水等多维度数据。

虽然这些软件都宣称自己的预报准确率很高,但实际使用体验却因人而异。有人觉得某款App预报准确,有人却频频遇到误差。这背后其实涉及到了数据来源、算法模型以及本地化适配等多个因素。接下来我们就从这些角度出发,看看哪些软件真正配得上“准确率最高”的称号。

基于数据来源与算法的准确率分析

天气预报软件的准确率,很大程度上取决于它们所依赖的数据来源和分析算法。国家气象局提供的官方数据通常是最基础也是最权威的来源之一,很多软件会直接接入这些数据。但也有不少平台选择使用自有传感器网络,或者整合多个国际气象数据源,比如美国NOAA、欧洲ECMWF、日本JMA等。

以“AccuWeather”为例,它采用的是自家研发的预报模型,并结合了全球多个气象机构的数据,从而提高预测的精细度和准确性。而“Windy”则以可视化的方式展示来自ECMWF、GFS等全球顶级气象模型的数据,适合对天气数据有深度需求的用户。相比之下,“墨迹天气”虽然在国内用户基数庞大,但其数据来源相对封闭,部分用户反馈在极端天气下的预测存在偏差。

除了数据源,算法模型的先进程度也直接影响预报质量。例如,“彩云天气”使用的是基于机器学习的短临预报系统,能够根据雷达回波实时推演降雨情况,准确率在城市区域表现尤为突出。这种技术优势让它在短时间降雨预报中脱颖而出,成为很多用户日常出行的重要参考。

当然,数据和算法只是基础,软件对本地天气特征的适应能力也十分关键。一些软件在大城市表现优异,但在山区或沿海地区却显得力不从心。因此,准确率的高低并不是一成不变的,它会随着地理位置、天气类型和时间跨度的不同而变化。

用户评价与专业机构评测结果对比

除了技术层面的分析,用户的实际使用体验也是衡量天气预报软件准确率的重要标准。在各大应用商店的评论区,我们可以看到大量用户分享自己的使用感受。有人称赞“彩云天气”的降雨预报精准到分钟,有人觉得“AccuWeather”的极端天气提醒非常及时,也有人抱怨某些软件在阴晴转换时频繁出错。

专业机构的评测结果则提供了更具权威性的参考。比如,国外的《Weather Underground》曾对多款天气App进行过横向评测,结果显示“AccuWeather”在高温、降水和风速预测方面表现最佳。而国内的一些科技媒体也曾做过类似测试,发现“彩云天气”在短临降雨预报上明显优于其他竞品。

值得注意的是,用户评价和专业评测有时会出现偏差。一方面,普通用户更关注的是日常使用中的直观体验,比如是否准时提醒、界面是否清晰;而专业评测则更注重数据的精确性和模型的稳定性。另一方面,不同地区、不同天气条件下的表现也会影响整体评分。例如,某款软件在北方干燥地区表现优异,但在南方多雨地区却频频失误,这种区域性差异也提醒我们在选择时要结合自身所在环境。

综合来看,真正准确率高的天气预报软件,往往是在数据来源、算法模型、本地化适配和用户反馈等多个维度上都表现出色的产品。接下来,我们将从不同用户群体的需求出发,看看哪款软件更适合你。

不同用户群体的需求差异

作为一个经常需要出差的人,我选择天气预报软件时最看重的是全球覆盖能力和多城市同步查看功能。有时候一天之内要辗转两三个城市,软件能不能快速切换地点、提供准确的逐小时预报,直接影响我的行程安排。我通常会优先选择像“AccuWeather”或者“Windy”这类支持全球数据、界面切换流畅的App,这样不管是在国内还是国外,都能第一时间掌握天气变化。

而对于农民朋友来说,他们更关心的是降水概率、气温变化以及风速风向这些与农事密切相关的指标。我老家的亲戚就一直在用“墨迹天气”,虽然它在极端天气下偶尔会有些误差,但日常的温度变化和降雨提醒基本靠谱,而且界面简单,操作起来不复杂。对于不太熟悉智能手机操作的中老年用户来说,这种“一看就懂”的设计特别重要。

户外工作者的需求又有所不同。比如快递员、建筑工人、登山向导这些职业,他们更需要实时更新的天气信息,尤其是突发的雷雨、大风等预警。我认识的一位登山领队就特别依赖“彩云天气”,因为它能提供分钟级的降雨预报,对安排户外活动时间帮助很大。他还会结合“Windy”的风速和气压图,判断山地天气变化趋势,这对安全出行来说非常关键。

功能与准确性之外的考量因素

除了预报准不准,我在选择天气预报软件时也会关注使用体验。比如界面是否清晰、操作是否流畅、有没有广告干扰。有些App虽然数据准确,但打开后满屏都是广告弹窗,反而影响了查看天气的效率。我之前试过一个国外的天气软件,功能很强大,但广告太多,没用几天就卸载了。

另外,提醒功能的实用性也很重要。有些软件会在天气突变前推送通知,比如突然降温、强降雨预警等,这类功能对我来说非常实用。但也有软件推送频率太高,一天好几条,反而让人觉得烦。我更喜欢那种能自定义提醒内容和频率的App,比如“彩云天气”就支持设置降雨提醒的时间段,不会打扰到休息。

还有些用户会在意是否需要网络支持。比如去野外徒步或者出差到信号不好的地方,离线模式就显得尤为重要。我用“Windy”时就发现它可以在有网络时缓存数据,即使在没有信号的地方也能查看未来几小时的天气情况。这种功能对经常在偏远地区工作的人来说,确实是个加分项。

未来天气预报软件的发展趋势与技术革新

从我自己的使用体验来看,天气预报软件正在朝着更智能、更个性化的方向发展。比如越来越多的App开始引入AI技术,根据用户的使用习惯推荐天气提醒,甚至能结合日程安排给出穿衣建议或者出行路线推荐。我最近用的“墨迹天气”就推出了一个“智能穿衣助手”功能,会根据当天的温度、湿度和风速推荐适合的服装,还挺贴心的。

另外,随着物联网的发展,天气软件也开始接入更多传感器数据。比如一些App能结合用户所在位置的实时空气质量、紫外线强度等信息,提供更全面的生活建议。这种多维度的数据整合,让天气预报不再只是冷冰冰的温度和风速,而是真正融入日常生活的服务。

未来,我觉得天气预报软件还会在“精准”和“即时”两个方向上继续突破。比如通过5G网络实现更快的数据更新,甚至能做到秒级天气变化提醒;再比如结合卫星遥感和地面雷达,提供更细粒度的区域预报。我期待着有一天,天气App能真正实现“走到哪、看到哪、准到哪”的体验。

还没有评论,来说两句吧...